Tiago Cfer | 26 out 2017 | Novos e críticos

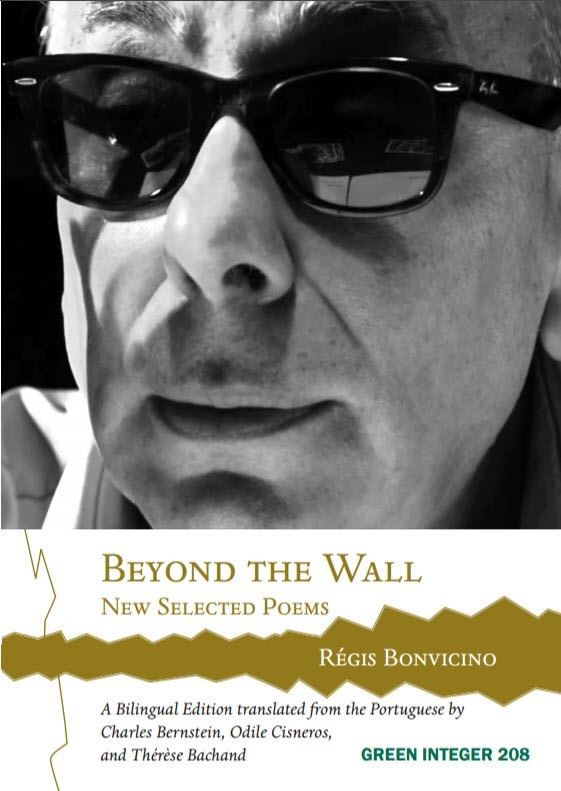

Beyond the wall (Além do muro), segundo selected poems de Régis Bonvicino publicado nos Estados Unidos – o primeiro foi Sky-eclipse, em 2000 – pela mesma Green Integer, em edição bilíngue, testemunha um trabalho de arqueologia poética centrada sobre os resíduos tóxicos do capitalismo terminal. Pois se mostra observável nos poemas o foco na condição de lixo em que as grifes e as referências culturais contemporâneas acabam por se situar.

O filósofo Emil Cioran comparou a atividade escritural, numa de suas notas sobre Beckett, à obstinação daquele que, no budismo, busca a iluminação – como “o rato que rói um caixão”: “Todo escritor verdadeiro faz um esforço semelhante. É um destruidor que amplia a existência, que a enriquece minando-a”.

Assim, o teor dramático da escrita de RB, em relação metonímica com a figura do poeta atravessando as ruas da cidade em decomposição, pode ser observado no poema “Caminho de hamster”: “Fedendo a cigarro e a mim mesmo/ cruzo uma avenida/ ao anoitecer/ sirenes, carros (…) fedendo como aquela maçã podre/ fedendo a música estúpida/ desses tempos/ e a mim mesmo// o lixo recolhido exala/ um cheiro nítido na calçada/ fedendo a sapatos e a mim mesmo/ a ratos, ao suor dos néons (…) exalando cheiros/ fedendo expectativas/ que no entanto acabam/ na próxima linha” (p. 98 e 100).

Situada num outro milênio, essa poesia não está impregnada da avidez destrutiva característica dos existencialismos emergentes no pós-guerra. Não enriquece a existência minando-a. Mas empenha-se na com(op)posição, segundo a fórmula pataquérica de Charles Bernstein (“o conflito é o frêmito da arte”), engendrando outros planos, ritmos e posições às palavras. Força os limites da linguagem e da vida como meio de resistir aos estrangulamentos da existência. Restitui à finitude agonizante, à linguagem pastosa das opiniões e dos clichês, uma estética alterativa, que se expande por enfrentamento com o (i)mundo.

Em Beyond the wall (Além do muro), cada poema é uma forma contraída da infinidade de camadas sígnicas e concretas que estão presentes nas ruas das metrópoles (São Paulo, Paris, Barcelona, Hong Kong, Nova York). Extraído do caos, do labirinto do absurdo urbano, transforma-se em um ser de sensações irrepreensível, qual a noção de obra de arte em Deleuze e Guattari. Ou, em documento poético, no sentido conferido por Franck Leibovici à produção de novas mediações estéticas capazes de apresentar de modo singular os problemas públicos com os quais elas se confrontam.

O poema “A nova utopia”, por exemplo, enuncia a emergência de “novos híbridos, novas condições de normalidade, novas formas de ser ‘correta’, no lugar das antigas”, tal como Charles Bernstein diz ter estabelecido a “moderna sociedade necrohumana”:

“(…) A nova utopia sabe que se pode ser árabe e muçulmano, árabe e não muçulmano, muçulmano sem ser árabe. Negro sem ser branco, branco sem ser negro. A nova utopia é a liberdade de expressão do Le Monde, reassegurada desde sempre (…) A nova utopia é um pouco xiita, apenas quando estritamente inevitável (…) A nova utopia é um ex-macumbeiro, um ex-bêbado, é um ex-exu sujo. É um branco de alma preta. A nova utopia é ainda o indígena de tocheiro, fazendo política, diariamente, nas redes sociais (…)” (p. 18).

A matéria mobilizada por essa escrita sorveu a sentença benjaminiana (“é por causa dos desesperados que a esperança nos foi dada”). Após a leitura de Beyond the wall, e dos três livros de onde os poemas foram retirados – Remorso do cosmos (2003), Página órfã (2008) e Estado crítico (2013) –, a ideia nietzscheana de que o espectro do horror é proporcional ao desenvolvimento das civilizações reacende. Aciona uma indagação quanto à besteira que nos impede de pensar as íntimas relações entre técnica e voracidade, à perversidade que com essas relações prefere se distrair.

Hoje, a mesma civilização que tomou seus poetas por loucos pretende imprimir em cada indivíduo o status de artista, encurralando-o, sob esse enlevo, nos limites da cidade tornada um imenso sistema manicomial, campo de guerras de um macarthismo generalizado, meganecrópole. Visualiza-se, nesse cenário, multidões de grafiteiros, pichadores, performers de todas as espécies inscrevendo (ant)agonismos nos muros e fronteiras do espaço urbano. E imagina-se esse efeito como dobras dos petróglifos alienígenas de Nanof (“io sono un astronautico ingegnere minerario nel sistema mentale”) feitos nas paredes do hospital psiquiátrico de Volterra com a fivela de seu cinto.

Em meio ao alvoroço no curral global, a poesia em questão, como a fórmula que obcecava a música de Pierre Boulez, enviesa a lógica do cerco em traçados transversais irredutíveis às verticais harmônicas e às horizontais melódicas que determinam a coreografia das metrópoles planetárias. Sua sátira à economia junk do terceiro milênio baralha as ordens do dia. Subverte, caotiza o caos comandado – como a expressão de Zbigniew Herbert (“o rato converteu-se em unidade monetária”, do poema “Crônica de uma cidade sitiada”) que aparece no começo do filme Cosmópolis, de Cronenberg.

Aliás, a figura do rato entre muros permeia os poemas do livro. De modo mais contundente no poema “Véspera de ano”, onde “um rato encontra a pátria” (p. 50), e em “Abstract (2)”: “Em Manhattan, só o rato é democrático” (p. 216).

Vale ressaltar que o contato com essa presente edição propicia uma leitura concentrada, renovadora, da produção poética dos três últimos livros de RB. Especialmente quando cotejada com as versões dos poemas para o inglês. O que dinamiza o projeto do autor em face dos espaços de cultura/civilização em que se movem no limite da arte de escrever.

E é nesse ponto que se abre uma provocação capaz de estremecer a problemática do livro, desde seu título: por que um poeta brasileiro publica duas vezes em uma prestigiosa editora norte-americana, quando o país é muito fechado e autocentrado?